日本の工業地帯・地域の特徴を効率的に暗記!グラフの判別の仕方は?【中学地理|入試頻出】

中学地理の中でも暗記やグラフ問題で苦戦する人も多い、日本の工業の単元。どの地域にどの工業地帯・工業地域が広がっているのか、その場所ではどんな生産品があるのか、などすべて覚えられていますか?

今回は工業地帯・工業地域について覚えやすいようにまとめていきます!苦手だと感じている人はぜひ最後までご覧くださいね!

目次

日本の工業地域・工業地帯

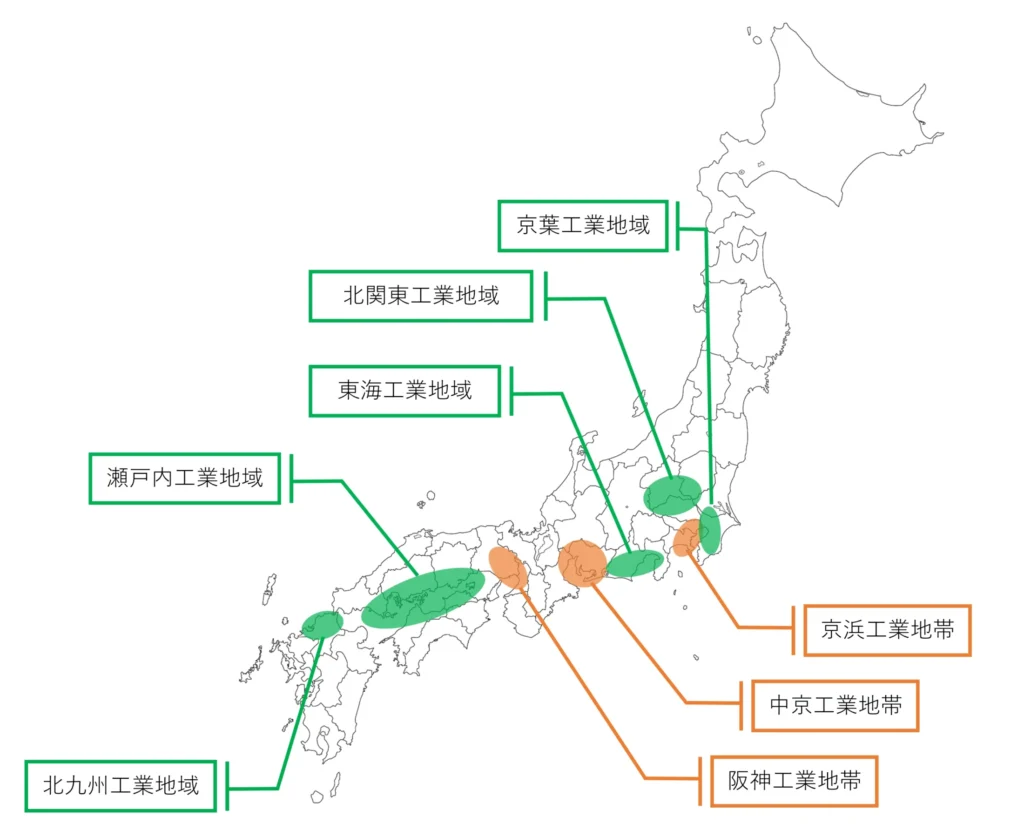

それでは早速、工業地帯・工業地域の場所を確認していきましょう。

【工業地帯】

- 京浜工業地帯…東京都と神奈川県にまたがる工業地帯。東京の「京」と横浜の「浜」からとって、「京浜」工業地帯という。

- 中京工業地帯…愛知県と三重県にまたがる工業地帯。東京と京都の間にあることから「中京」工業地帯と名づけられました。

- 阪神工業地帯…大阪府と兵庫県にまたがる工業地帯。「大阪」の「阪」と「神戸」の「神」からとって「阪神」工業地帯という。

【工業地域】

- 北九州工業地域…福岡県を中心とした工業地帯。日本の重工業発祥の地。

- 京葉工業地域…東京湾に臨む千葉県の工業地域。「京」と入っているものの、東京は入らない。

- 北関東工業地域…埼玉県や群馬県、栃木県の内陸部を中心に広がる工業地域。

- 東海工業地域…静岡県にある工業地域。

- 瀬戸内工業地域…瀬戸内海沿岸の地域に広がる工業地域。

それぞれ中心となる都府県があります。地域名や都府県の一部をとった名称ですので、ただ暗記するのではなく、地名と工業地帯・工業地域の名前をセットにして覚えるようにしましょう。

工業地帯と工業地域の違い

日本の工業が発展している場所には「工業地帯」と呼ばれるところと「工業地域」と呼ばれるところがあります。統一されていれば覚えやすくもあるのですが、慣習的に違う呼び方がされています。

「工業地域」と「工業地帯」には明確な違いが定義されているわけではありませんが、戦前から高度経済成長期までに形成されたのが工業地帯であり、「京浜工業地帯」「中京工業地帯」「阪神工業地帯」「北九州工業地帯」の4つがありました。(※現在、北九州については、他の工業地帯と比べて生産額に大きな差があることもあり、工業地域として扱うようになっています。)

その後、高度経済成長期以降に形成されたものを工業地域と呼んでいます。工業地帯の優れた立地を活かしている工業地域も多く、北九州以外の3つの工業地帯の近くに工業地域が集まっていることも特徴です。

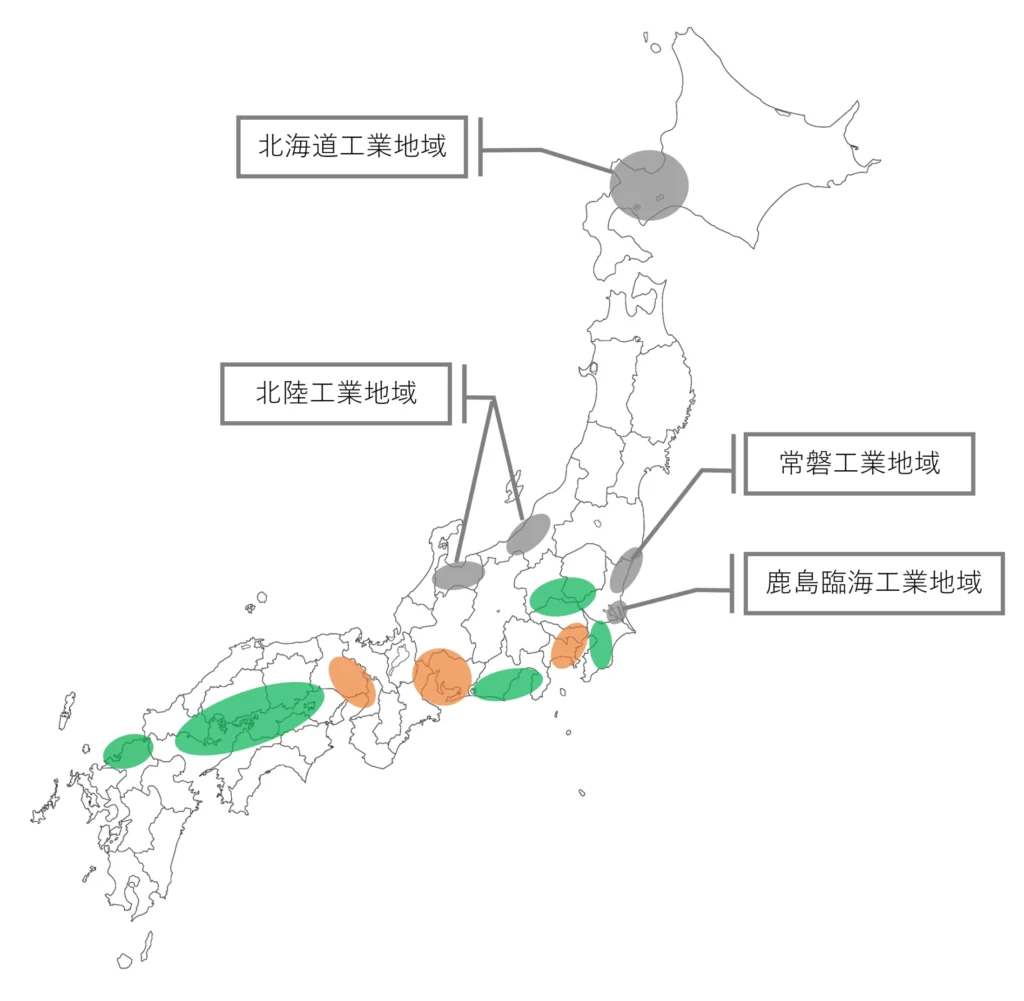

工業地域は上の地図にあるもの以外にも覚えておいた方が良いものがいくつかあります。そのため、まずは重要度の高い工業地帯・地域を覚えましょう。重要度の高い地域から覚えるようにすると、覚えやすくなりますよ!

工業地帯・工業地域が集まる太平洋ベルト

先ほどの地図を見ると、太平洋側に工業地帯・工業地域が集まっているのが分かりますね。この工業が盛んな場所を「太平洋ベルト」と呼びます。

3つの工業地帯はすべてこの太平洋ベルトに含まれています。工業地域の多くもこの太平洋ベルト上に位置しています。

日本は資源やエネルギーの多くを輸入に頼っていて、輸送に都合がよいことに加え、輸入相手国の船が太平洋側からやってくることが多いため、工場がこのように海沿い、特に太平洋沿岸に集中するようになりました。

工業地帯・工業地域の特色

工業地帯・工業地域の場所はなんとなくわかりましたね。次に、それぞれの工業地帯・工業地域の特色を細かく見ていきます。

京浜工業地帯

東京から神奈川に位置する工業地帯です。

日産自動車やオートバイで有名なカワサキの工場があるため、輸送用機械を中心とした機械工業が発達しています。東京には日本中の情報が集まることから、印刷・出版業も盛んです。

戦後から50年ほどは出荷額1位だったものの、現在は5位になっています。大消費地が近いことも、工業地帯として発達している要因の1つですね。

中京工業地帯

名古屋市を中心とした工業地帯で、世界有数の先進的な工業地域です。

愛知県名古屋市と言えば、トヨタの自動車工場がありますね。そこからわかる通り、中京工業地帯は機械工業の出荷額が60%を超えています。また、合計出荷額は全国1位であることも覚えておきましょう。

三重県四日市の石油コンビナート(化学工業)、愛知県瀬戸市・岐阜県多治見市の陶磁器、愛知県一宮市の毛織物も有名です。

阪神工業地帯

大阪湾の臨海部に発展した工業地帯です。

阪神工業地帯の出荷額は全国第2位。中京工業地帯は圧倒的に機械工業の割合が高いことが特徴ですが、阪神工業地帯はバランスよく様々な工業が発達しており、「総合工業地帯」と呼ばれることもあります。

この背景には、中小企業や工場が多いことにあります。古くは江戸時代にまでさかのぼり、この時代、天下の台所と呼ばれた商業の中心地大阪には、資本が多く集まりました。

堺市付近に石油化学コンビナートがあることから、重化学工業が盛んです。そのほかにも金属工業・繊維工業の割合も高くなっています。

北九州工業地域

明治時代に官営の八幡製鉄所が建設され、筑豊炭田から石炭が産出できたこともあり、鉄鋼業が盛えて日本の近代産業の発展を支えました。1960年代に入り、安くて質の良い外国産の石炭が輸入されるようになると、筑豊炭田は閉山し、鉄鋼の生産量も大幅に減少しました。現在では、機械工業への転換を図り、集積回路(IC)や自動車の企業の誘致が進んでいます。また、集積回路(IC)の工場が高速道路や空港近くに多く見られ、材料にシリコンが使われていることから、九州はシリコンアイランドとよばれることもあります。

その他にも食料品工業の割合が高いのも特徴的です。

京葉工業地域

千葉県の臨海部の工業地域です。

石油の輸入に都合が良いこともあって、石油化学コンビナートが立ち並んでおり、化学工業の割合が高いことが特徴です。また成田国際空港が近くにあるため、集積回路(IC)など軽くて高価な製品の生産も盛んです。

★ポイント

航空機での輸送はほかの輸送手段に比べて高額になるため、輸送する製品も高額なものになることが多いです。また航空機では重いものは運べません。そのため、集積回路(IC)などの高価で小型な軽量なものを航空機で運ぶことが多いのです。

北関東工業地域

工業地域には珍しく、臨海部ではなく内陸部を中心に発達した工業地域です。

京浜工業地帯の工業用地が不足していたことに加え、高速道路が整備されたことで内陸部へと工場が移っていったのが始まりです。群馬県太田市にはSUBARUの自動車工場があり、機械工業の割合が高くなっています。また、工場への外国人労働者の受け入れに積極的な市町村もあり、群馬県大泉町では日系ブラジル人が多く暮らしています。

埼玉県秩父市のセメント工業、栃木県足利市・群馬県桐生市の絹織物も有名です。

東海工業地域

静岡県の工業地域です。

自動車で有名なホンダ・スズキ、バイクで有名なヤマハの工場があり、機械工業の割合が高くなっています。また、ヤマハは楽器メーカーとしても有名ですね。同様にカワイの工場もあるため、楽器の生産も盛んです。

富士山の水など、水資源が豊富で、工業用水や水力発電によって電力が得られる場所になっています。そのため、静岡県富士市や富士宮市では製紙・パルプ業が盛んです。

瀬戸内工業地域

瀬戸内海に面した工業地域です。

沿岸部で、石油などを輸入しやすいため、重化学工業が盛んです。岡山県倉敷市には石油コンビナートがありますよ。広島県にはマツダの自動車工場があるため、機械工業も忘れてはいけません。

また、瀬戸内地方は晴天日数が多く海の波がおだやかなため、広島県呉市や愛媛県今治市などで造船が盛んに行われています。

そのほかの工業地域

今回は比較的規模の大きい5つの工業地域を紹介しましたが、日本にはほかにも工業地域があります。簡単にそのほかの工業地域についても見ておきましょう。

北海道工業地域

その名の通り、北海道の工業地域です。豊かな自然を活かした食料品工業や製紙・パルプ業が盛んです。

北陸工業地域

新潟県や富山県を中心とした工業地域です。豪雪地帯でもあるため、冬は農作業ができず労働力が余ることから、農業以外のさまざまな産業が発達しました。小千谷ちぢみ(新潟)・輪島塗(石川)などの伝統産業や富山の製薬・売薬などの地場産業が現在は盛んです。福井県鯖江市では眼鏡のフレームが多くつくられていて、国内生産量の約90%を占めます。また、豊富な雪解け水が得られるから、黒部川流域で水力発電所がつくられ、富山県ではその電力を活かしてアルミニウム工業が発展しました。

常磐工業地域

茨城県の北部を中心とした工業地域です。茨城県日立市の機械工業が有名です。

鹿島臨海工業地域

茨城県鹿嶋市の臨海部に発達した工業地域です。砂浜海岸を掘りこんだ、Y字型の掘り込み港が特徴です。京浜工業地帯にも近く、鉄鋼・石油化学工場を誘致して発展しました。

工業地帯・工業地域の出荷額グラフの判別

各工業地帯・地域の特色はわかりましたでしょうか?

地理では単純な一問一答だけではなく、グラフの読み取り問題が出てきますよね。工業のグラフが出題されることもありますので、それぞれのグラフの特徴を理解しておくことが大切です。

中京工業地帯のグラフは一番わかりやすく、判別がつきやすいと言えるでしょう。ほかの工業地帯・地域と比べて圧倒的に機械工業の割合が高く(約70%)なっています。

次に特徴があるのは京葉工業地域です。石油化学コンビナートが多いこの地域は、化学工業の割合が一番高い(約40%)です。瀬戸内工業地域も同様に化学工業が盛んなため、出荷額の割合は20%を超えます。阪神工業地帯は、金属工業の出荷額割合が20%を超えているのが特徴です。

北九州工業地帯(地域)のグラフは、食料品工業の割合の高さで判別できます。

★ポイント

- 中京工業地帯➡機械工業の割合(約70%)

- 京葉工業地域➡化学工業の割合(約40%)

- 瀬戸内工業地域➡化学工業の割合が高い(20%超)

- 阪神工業地帯➡金属工業の割合(20%超)

- 北九州工業地帯(地域)➡食料品工業の割合

特徴的な工業の割合に注目してグラフを判別しましょう!

高校入試やテストでは、グラフだけが単体で出ることよりも、そのほかの資料と一緒に組み合わされて出題されることが多いです。上記の判別の仕方と併せて、資料の読み取りからグラフを判断していきましょう。

工業地帯・工業地域は地図で何度も確認しよう

ここまでで、工業地帯・工業地域の内容をまとめてきました。どこにどんな工業が発達していて、どんな名前がついているのか、わかりましたか?

地理は地図と切っても切り離せない教科です。白い地図を印刷して自分で工業の場所を書き込むなど、自分のわかりやすい工業マップを作ってみてください。書き込んだマップは自分の部屋やノートなど、何度も目に入るような場所に貼っておくことをお勧めします。何度も見ることで暗記が進みます。暗記に行き詰ったときは、工業地帯と地域で分けて覚えたり、エリア別で覚えたり、有名な生産品で分けてみたり、視点を変えてみてください。自分に合った覚え方に出会えるかもしれませんよ!

困ったときは栄光にご相談ください

工業地域・工業地帯をはじめとして地理は覚えることもたくさん。なかなか暗記ができない、自分に合った勉強法が知りたい、という方はぜひ栄光にご相談ください。

栄光の高校受験対策では都道府県によって異なる高校入試の制度や出題傾向、最新の受験情報をもとに、進路指導を行ったうえで目標達成に必要な学習プランを作成し、苦手対策、定期テスト対策、志望校対策も、講師が生徒1人ひとりに寄り添って指導します。少人数で発言や質問がしやすく、仲間と切磋琢磨しながら成長できるグループ指導と、先生と隣り合わせでわからないところや苦手を中心に、自分のペースで学習を進められる個別指導があります。自分に合った指導形態で合格に向かって効率よく学習を進めることができます。家庭学習指導にも力を入れており、志望校合格に必要な学習内容をご提案。また、模試の結果を細かく分析したうえで苦手分野を徹底的に対策することで成績向上につなげます。

はじめての方はご希望の教科を

無料で体験できます

全教室の資料をメールで即お届け!

今すぐご検討いただけます。